カタパルトスープレックスニュースレター

AI時代の雇用で大きな影響を受けるのは若手と経験者どちら?/任天堂が開発費高騰対策で従来アプローチ維持方針/カンヌライオンズにみる広告業界の潮流/AI普及で高まるデータプライバシーへの消費者不安/AIがもたらすZ世代のニヒリズムと新経済構造/など

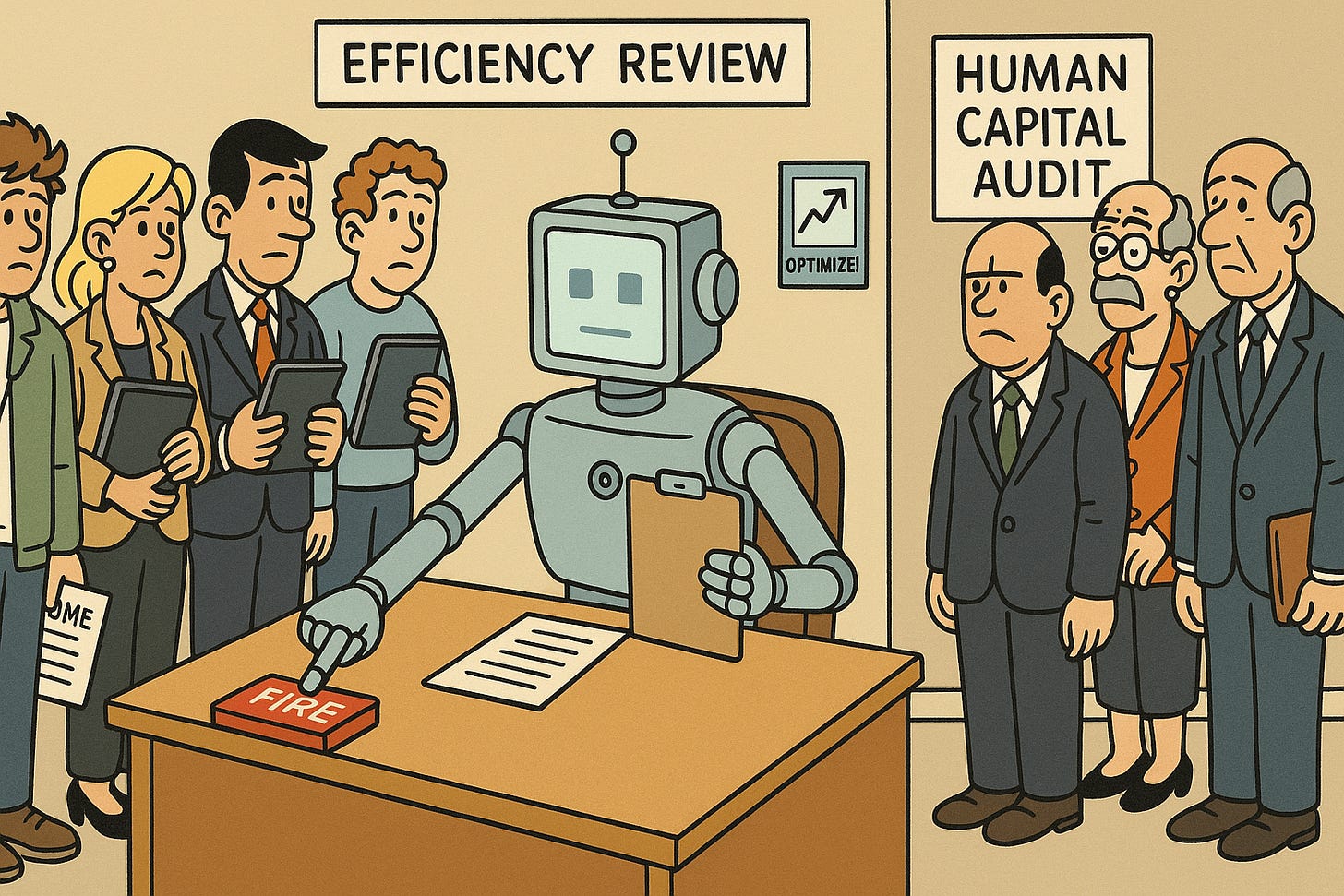

AI時代の雇用で大きな影響を受けるのは若手と経験者どちら?

AIが労働市場に与える影響をめぐり、テック業界で激しい議論が起きている。AmazonのCEOアンディ・ジャシーは先月、AIの活用により今後数年で同社の労働力が削減されるとの見通しを示した。これを受けてMicrosoftも約9000人、全従業員の4%にあたる大規模なレイオフを発表するなど、AI導入による雇用への影響が現実のものとなっている。Google、Meta、Amazonも2022年以降に相次いで人員削減を実施しており、テック業界全体でAI時代への適応が急速に進んでいる。

専門家の間では、AIの影響を最も受ける労働者層について見解が分かれている。Anthropic CEOのダリオ・アモデイは、最も単純な作業を担当する新人労働者が影響を受けやすく、5年以内にエントリーレベルのホワイトカラー職の半分がなくなる可能性があると警告した。実際にADPのデータによると、コンピュータ関連分野では2年未満の新人雇用が2023年をピークに20-25%減少している。一方、OpenAI COOのブラッド・ライトキャップは、ルーティンワークに慣れた経験豊富な労働者の方が脆弱だと主張している。

しかし現実には、AIの影響は複雑で予測困難だ。MITの経済学者ダニエル・リーは、AIが貴重なスキルを人間から切り離すことで、むしろ高スキル労働者を脅かす可能性があると指摘する。一方で、高給取りの経験豊富な労働者は、AIを活用しない場合にコスト削減の標的になりやすい。Microsoft研究によるとAI coding assistantは若手開発者の生産性をより大幅に向上させており、企業は少数のシニア監督者とAIを使いこなす若手中心の組織構造へと移行する傾向がある。

任天堂が開発費高騰対策で従来アプローチ維持方針

任天堂の古川俊太郎社長がゲーム開発費の高騰に対する同社の対応策を明らかにした。株主総会で新型Switch 2向けゲームの開発コスト増加について質問された古川社長は、「最近のゲームソフト開発は規模が大きくなり、期間も長期化し、開発コストが上昇している」と認めた上で、「ゲーム事業は常にハイリスクビジネスであり、開発コスト上昇がそのリスクを高めていることを認識している」と述べた。しかし同社は開発規模拡大の中でも「従来のゲーム制作アプローチを維持する様々な方法を模索している」とし、「より効率的な開発への必要な投資を行うことが重要」との方針を示した。

Switch 2向けの初期ラインナップは既に同社の野心的な取り組みを示している。『マリオカート ワールド』では長年のレーシングシリーズにオープンワールド構造を導入し、『ドンキーコング バナンザ』では従来の3Dプラットフォーマーに印象的な破壊要素を追加した。この高性能化に伴い価格も上昇しており、アメリカでは『マリオカート ワールド』は従来より10ドル(約1500円)高い79.99ドル(約12000円)で販売され、Switch 2本体も従来のSwitch OLEDより100ドル(約15000円)高い449.99ドル(約67000円)となっている。若年層への訴求力への懸念について古川社長は「システム価格がどの程度障壁になるかを注意深く監視している」と回答した。

ゲーム開発規模の拡大は業界全体で深刻な問題となっている。先週にはMicrosoftのゲーム部門で大規模な人員削減とゲーム開発中止が発表され、『Black Panther』や『Concord』といった注目作品も開発スタジオと共に閉鎖された。任天堂は苦戦するゲーム業界で数少ない例外的存在だが、ゲーム規模拡大に伴い今後の維持は困難になると予想される。古川社長は解決策として小規模ゲームの開発を挙げ、「消費者に新鮮さを提供しながら、より短い開発期間でゲームソフトを開発することも可能」とし、「開発コストとソフト価格上昇への懸念に対する潜在的解決策の一つとして、社内で様々な角度から検討していく」と述べた。

カンヌライオンズにみる広告業界の潮流

Fast Companyのポッドキャスト「Brand New World」でカンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル(通称:カンヌライオンズ)の特集を行った。カンヌライオンズは毎年フランスのカンヌで開催される広告業界最大の祭典で、「広告業界のアカデミー賞」とも呼ばれている。世界中のブランド、マーケター、広告代理店、テクノロジー企業、エンターテインメント関係者が集まり、優れた広告作品を表彰するとともに、業界の将来について議論する場となっている。今年のカンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバルにおいて、二つのトピックが際立った。

AIがもたらす広告業界の雇用削減 Advertising Age編集者ティム・ナッドの報告によると、CMOらが制作効率化について率直に議論し、特にジュニアクリエイター層への雇用削減の可能性を認めた。ChatGPTが短時間で100のヘッドラインを生成できるため、エントリーレベルの職種がキュレーション業務に変化する懸念が浮上している。ホールディング会社がAIによる規模の経済を追求する一方、独立系エージェンシーは「実際のクリエイティブ基礎を学べる場」として差別化を図る戦略を取っている。Apple幹部は「人間らしさ」の重要性を強調したが、実際には採用数の大幅削減が進行している。

ExpensifyがApple映画『F1』のスポンサーに 費用管理ソフトExpensifyがApple制作の映画『F1』(ブラッド・ピット主演)のタイトルスポンサーとなった。同社CFOライアン・シェーファーによると、2019年のスーパーボウル広告成功を受けて「広告のように感じさせない」ポップカルチャー統合を目指した。映画では単なるロゴ配置を超え、ブラッド・ピットのレーシングスーツ胸部、F1マシン車体へのロゴ掲載、映画内でのExpensify CM撮影シーン、台詞での複数回の社名言及を実現した。この戦略の核心は他社マーケティングによる相乗効果にあり、スポンサー料を支払うだけでAppleをはじめ20社以上が映画宣伝でExpensifyロゴを自動的に露出させることになり、通常の広告では不可能な規模のROIを実現した。

AI普及で高まるデータプライバシーへの消費者不安

AIの普及により消費者のデータに対する不安が高まっている。Usercentrics社が欧米1万人を対象に実施した調査によると、62%の消費者が「自分が商品になった」と感じ、59%がAIの学習に自分のデータが使われることに不快感を示している。従来は「データがどこかにある」という抽象的な懸念だったものが、AIシステムが日常生活に組み込まれることで「自分のデータが何に使われているのか」「誰が利益を得ているのか」といった具体的な疑問に変わった。消費者は漠然とした「データ保護」の約束ではなく、ブランドが収集するデータの種類、用途、理由についての明確な説明を求めている。

消費者のプライバシーに対する行動が変化している。42%がクッキーバナーを「常に」または「頻繁に」読むようになり、46%が3年前と比べて「すべて受け入れる」をクリックする頻度が減少した。この傾向はイタリア、オランダ、ドイツで特に顕著となっている。36%が実際にプライバシー設定を調整し、同じ割合がプライバシーへの懸念からウェブサイトの利用を停止したりアプリを削除したりしている。重要なのは65%の消費者がブランドによるデータ収集自体には同意している点で、拒絶しているのはデータ収集そのものではなく、曖昧な条件や複雑な選択肢、不明確な価値提案である。

業界や地域によって信頼度に差があり、透明性が差別化要因となっている。データ使用の透明性が44%、強固なセキュリティ保証が43%、データ共有の制限・管理能力が41%の消費者にとって信頼向上の最重要要素となっている。金融や公共部門など規制の厳しい業界は高い信頼を得ている一方、テクノロジーやソーシャルメディア企業への信頼度は低い。地理的要因はもはや決定的ではなく、消費者は米国企業に対して73%、中国企業に対して77%が慎重な姿勢を示している。77%の消費者がブランドによるデータ収集と使用方法を完全には理解していないため、教育と透明性を重視する「プライバシー主導マーケティング」が競争優位となる可能性が高い。

(Report: The State of Digital Trust in 2025)

AIがもたらすZ世代のニヒリズムと新経済構造

エズラ・クラインのポッドキャストで経済学者カイラ・スキャンロンがZ世代の「予測可能な進歩の終焉」について分析している。スキャンロンの全米大学キャンパス調査によると、従来の「大学卒業→就職→住宅購入」という人生設計が機能しなくなっている。大学教育の投資収益率がAIの影響で低下し、住宅購入の平均年齢が1980年代の34歳から54歳に上昇した。この状況に対してZ世代は「バーベル理論」と呼ばれる二極化した対応を見せており、一方では配管工や電気技師などの手堅い職人技術を習得し、もう一方ではミームコインやスポーツベッティングなどの投機的行動に走っている。パンデミックの影響でZ世代は1.0、1.5、2.0の3つのコホートに分かれ、それぞれ異なるデジタル体験と制度への関係性を持っている。

「アテンション経済」が従来の経済基盤を変革している。土地、労働、資本に代わってアテンションが経済の基盤的投入要素となり、物語(ナラティブ)がそのアテンションを膨らませる資本として機能している。トランプ大統領は「人間とアルゴリズムのハイブリッド」として、Truth Socialを通じて市場を動かし、物語が出来事を創造する政治手法を確立した。この現象は「カイファベ」(プロレスの演出)的性質を持ち、政策の結果よりもスペクタクルの連続性が重視される。しかしトランプは戦略的にアテンションをコントロールしているのではなく、むしろ自身が注意散漫で、興味を失うと政策も放置される傾向がある。

AIの普及が若者に深刻な実存的不安を与えている。エントリーレベルの職種がAIに置き換えられる恐れから、将来への展望が見えない状況が続いている。デジタル世界の「摩擦のなさ」が過度な利便性をもたらす一方、物理世界では航空管制官不足などの「過度な摩擦」が問題となっている。この不均衡が若者のニヒリズムを助長し、暗号通貨のような「中核に何もない」投機的な活動への傾倒を生んでいる。専門家はアテンションを「戦略的に使う」能力の重要性を指摘し、アテンションを集めるだけでなく、それを実際の成果に変換する技術が求められると分析している。

模倣学習から強化学習への転換で実現したAIエージェント

AI開発における学習手法の転換点が2024年に訪れた。2023年にBabyAGIやAutoGPTなどの「自律エージェント」が話題になったが、これらはGPT-4を繰り返し呼び出して複雑なタスクを実行させようとするものの、小さなミスが蓄積して最終的に目標から大きく逸脱する問題を抱えていた。多くの開発者が年末までにこれらのツールを放棄したが、2024年後半には状況が一変した。Bolt.newやCursor、Anthropic社のコンピューター操作ツールなど、複雑な多段階タスクを一貫して完遂できるAIシステムが相次いで登場した。この飛躍的な能力向上の背景には、事前学習から事後学習への重点移行があった。

従来のAI学習は「模倣学習」が中心で、人間の文章を真似して次の単語を予測する訓練を行っていた。しかしこの手法には「累積誤差」という致命的な弱点があった。カーネギーメロン大学のステファン・ロスが2009年に行った研究では、レースゲームで人間の運転を模倣するAIが、わずかなコースアウトから連続してミスを重ね、最終的に大きく道を外れる現象が確認された。LLMも同様に、学習データから離れた状況では予測不可能な行動を示す傾向があった。この問題を解決するため、AI企業は「強化学習」を本格導入した。これは試行錯誤を通じて学習する手法で、正しい行動には報酬を、間違った行動には罰を与えることで学習を進める。

OpenAIが開発したRLHF(人間フィードバックからの強化学習)では、人間の評価を基に別のLLMが品質判定を行い、それを報酬モデルとして使用する。AnthropicのConstitutional AIはさらに進んで、「憲法」と呼ばれる原則を設定し、LLMが他のLLMの出力を判定する完全自動化システムを構築した。この学習手法により、OpenAIのo1モデルやDeepSeekのR1モデルは数百から数千のトークンを使って段階的に思考し、自発的に「ちょっと待って、これは間違いかもしれない」といった自己修正パターンを獲得した。強化学習は模倣学習では不可能だった長期的な推論能力を実現し、現在の高性能AIエージェントの基盤技術となっている。